Semáforo de las emociones: una herramienta visual para gestionar y comprender los sentimientos

En muchas aulas y hogares es frecuente encontrarnos con situaciones en las que los niños explotan emocionalmente de un momento a otro. A veces pegan, gritan o se bloquean. Otras veces se alejan, hacen como que no pasa nada y se quedan en silencio durante horas.

Cuando después se intenta hablar con ellos, la mayoría no sabe muy bien qué les ocurrió. No se trata de que no quieran contarlo; la verdad es que muchas veces no tienen aún las herramientas para identificar, nombrar y comprender lo que les está pasando.

Esto no es un fallo. Es un proceso madurativo que necesita acompañamiento. Y aquí es donde entra en juego el semáforo emocional.

¿Qué es el semáforo emocional o técnica del semáforo?

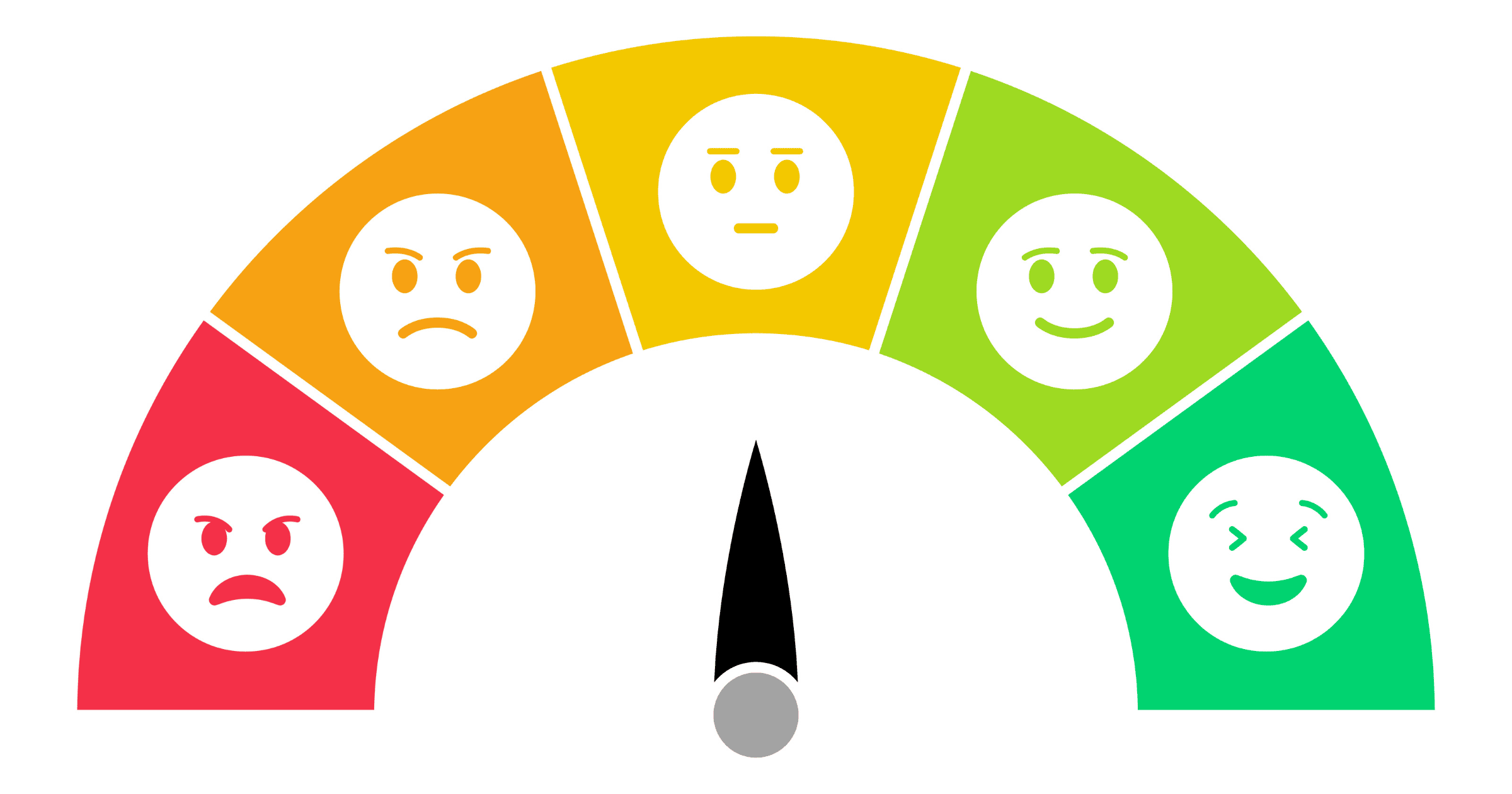

El semáforo emocional es una estrategia visual y didáctica que ayuda a los niños y niñas a identificar su estado emocional y relacionarlo con un color concreto.

Este recurso se basa en los tres colores del semáforo de tráfico: verde, amarillo y rojo. Al estar tan presentes en la vida cotidiana, estos colores resultan fácilmente reconocibles incluso para los más pequeños. Lo que podría parecer una técnica simbólica se convierte así en una forma práctica de promover habilidades de autorregulación desde edades tempranas.

El objetivo no es que el niño “controle sus emociones” como si se tratara de apagarlas, sino que aprenda a leer las señales internas y del entorno, y pueda actuar de forma más ajustada a lo que está ocurriendo. Las emociones, en este marco, no son entes misteriosos ni irracionales. Son parte de un repertorio aprendido de conducta que se activa ante ciertos antecedentes y se mantiene —o no— dependiendo de sus consecuencias.

El semáforo emocional, entonces, se convierte en una herramienta para observar, describir y modificar patrones de conducta emocional sin recurrir a castigos, etiquetas ni fórmulas vacías. Aquí tienes algunas actividades para trabajar las emociones.

Significado de los colores del semáforo

El color rojo

Representa esos momentos en los que el niño está completamente desbordado. El cuerpo entra en modo “alarma”, la activación fisiológica es muy alta, y la conducta se vuelve impulsiva o explosiva.

Aquí suelen aparecer los gritos, los llantos intensos, la agresividad o el aislamiento total. Intentar razonar en ese punto no tiene mucho sentido, porque el sistema nervioso está en modo supervivencia, no en modo escucha. Lo que propone el semáforo es justo lo contrario: detenerse, buscar un espacio seguro y poner en marcha una estrategia de regulación previamente entrenada en momentos de calma.

Esta estrategia no es universal. Algunos niños necesitan respirar profundo, otros recurren a un objeto sensorial, otros prefieren cantar, dibujar o incluso pedir un abrazo. La clave está en que la acción tenga una función reguladora, no punitiva.

El color amarillo

Representa una fase intermedia, ese terreno de alerta creciente donde todavía no hay un desborde total, pero sí una tensión emocional evidente. Aquí es donde más valor tiene intervenir, porque aún estamos a tiempo de evitar que la situación escale. Puede que el niño se muestre inquieto, que cambie su tono de voz, que evite la mirada o que diga que le duele la barriga sin razón aparente.

Este es el momento ideal para reforzar cualquier intento de identificación emocional o de pedir ayuda. Nombrar este estado como “luz amarilla” permite hablar de lo que ocurre sin juicios, con una lógica clara y comprensible: no estás mal, no estás bien… estás en proceso. Y podemos acompañarte desde ahí.

El color verde

La luz verde representa ese estado de regulación emocional en el que el niño está disponible para aprender, interactuar, jugar y tomar decisiones. Es el momento ideal para reforzar aquellas conductas que han favorecido la autorregulación, y también para entrenar —desde el juego o el modelado— cómo identificar los otros colores y qué estrategias pueden usarse en cada fase.

Un error bastante habitual es usar el semáforo solo para señalar cuándo algo va mal. Pero si no reforzamos los momentos de calma y conexión, estamos desaprovechando una gran oportunidad de aprendizaje emocional.

Límites y aplicaciones del semáforo emocional

Debemos tener en cuenta que el semáforo emocional no sustituye una intervención psicológica pero si puede ser el inicio para estructurar el acompañamiento emocional en casa o en el aula. Además, se adapta muy bien a diferentes edades y contextos.

En infantil puede usarse con pictogramas, muñecos o tarjetas. En primaria, integrarlo en rutinas o asambleas. Y con adolescentes, aunque al principio pueda parecerles infantil, puede convertirse en una clave interna o formar parte de un registro emocional privado.

Para que funcione, el semáforo no puede convertirse en un sistema de control externo. No se trata de decir “estás en rojo, te vas al rincón” o “si estás en verde, puedes jugar”. El objetivo no es castigar ni premiar, sino desarrollar conciencia emocional y repertorios flexibles.

Tampoco sirve si solo lo sacamos a relucir cuando hay conflictos. Lo ideal es integrarlo en la vida diaria, modelado por el adulto, y como parte de una cultura emocional compartida: en esta casa, en esta clase, entendemos que sentir está bien. Y que aprender a expresar lo que sentimos es un proceso, no una obligación.

Una metáfora para cerrar

Imaginar el semáforo emocional como el panel de mandos de un coche puede ser útil. No evita que haya curvas o baches, pero sí nos avisa de cuándo frenar, cuándo mantener la velocidad o cuándo acelerar con seguridad.

Con las emociones pasa algo parecido: no buscamos evitarlas ni controlarlas como si fueran enemigos. Queremos entenderlas, leerlas y acompañarlas con una mirada respetuosa hacia los tiempos de cada niño.

Texto escrito por María del Mar Díez Simón.